アパラタスでの佐東利穂子の新作「告白の森」の充実した公演直後、私たちはイタリアツアーに飛び立ちました。

最初の地フェラーラで「ロスト イン ダンス」を公演しました。ストックホルム以来の久しぶりの公演は、最高の出来で作品に新たな力を与えることができました。心と身体の全て投げ出し踊ること、文学的意味やストーリーがない、純粋にダンスする作品です。ダンス以外にあるのは、薄い生地のコートその皮膚のようなまとう物を受け渡し、交換しながら踊りつづける。あるダンスという「運命」に支配された者が逃れ得ない生に終わりなく行き着くところがない。

過去に何度も公演した劇場は、熱心な観客に埋め尽くされ、素晴らしい雰囲気の中で幕を閉じました。

公演の翌日からの数日間、同劇場の稽古場で、来年5月初演のヴェニスで初演するヘンデルのオラトリオ「時と悟りの勝利」のリハーサルをしました。ダンスは佐東利穂子、サーシャ・リアブコ 、ハビエル・アラ・サウコ、そして私。

通常の演出はオラトリオですから歌手が主体で演劇的演出がされてきましたが、プロデュースするフェニーチェ劇場の監督オルトンビーナ氏の要望により、ダンス中心の作品になります。4つのキャラクター、美、快楽、時、悟りを、最高の歌手たちとは次の春から稽古開始です。このオラトリオが、魅力ある作品になる予感がしています。

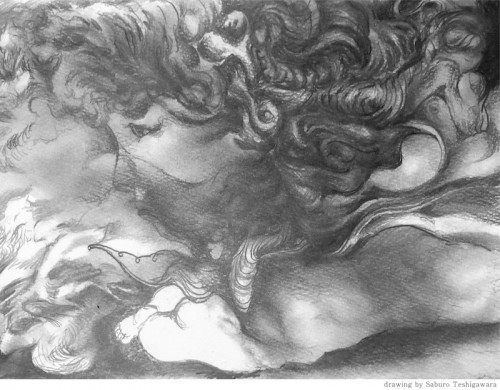

もう少し稽古をした後、ミラノに移動して美術学校でドローイングのレクチャーをします。ヨーロッパでは公演以外にも多くのレクチャーの依頼があり、ダンスが音楽を伴う身体表現の枠に収まらない哲学や文学、美術史、建築までの領域に話が広がり、普段の私が思考する内容が生かされるのでとても良い機会になります。学び研究する場としての劇場であり、あらゆる考えや試みが常に歴史的洞察を広げます。ダンスと劇場が結ばれる幸福な関係は、思考と思想、知恵と感情など人間の営みそのものの基盤抜きにはあり得ない事を教えてくれます。

この3年間、海外渡航が許されず私たちKARASの活動は限定されたものとなりました。1986年以降約40年近く、年の3分の1あるいは半年を海外で活動してきましたが、この3年は異質な日々を過ごすこととなりました。国内公演の充実に力を注ぐこと、特にこのアパラタスでの創作と公演が極端に増えて、それまで以上の新作が生まれました。これは創作好きの私にとってうれしいことでした。自由に創作することはダンスを学ぶことを基礎としますが、私たち独自のダンスの方法を研究するためにも長く費やされる時間は何よりも貴重なものでした。それゆえに作品に向かう姿勢も鍛えられました。考えることと身体を研究することが、古から問われる現代という不可解な価値と現在に通じる古典的価値との見極めと葛藤とを稽古をすることによって思考しつづけた日々は貴重でした。今年の春から海外公演が再開されました。まずは4月にパリのフィルハーモニー・ド・パリでバッハの平均律の公演、そして6月から2ヶ月間に「オフィーリア」「トリスタンとイゾルデ」「ペトルーシュカ」の3作品の公演の他に教育プロジェクトや将来の創作プロジェクトのリサーチをしてきました。その全てが、アパラタスから発生しました。この小さな劇場空間が、広々と羽を伸ばして飛び立ち、異国上空を飛び回っています。その清々しい飛翔は、この地下2階の皆様がお座りの暗闇から発しているのです。なんとありがたく、うれしいことでしょう。

私たちはこのアパタラスを皆様と共に磨いていきたいという気持ちを新たにしています。

丁寧に、大切に、大胆に、力の限り。

勅使川原三郎

2022年8月

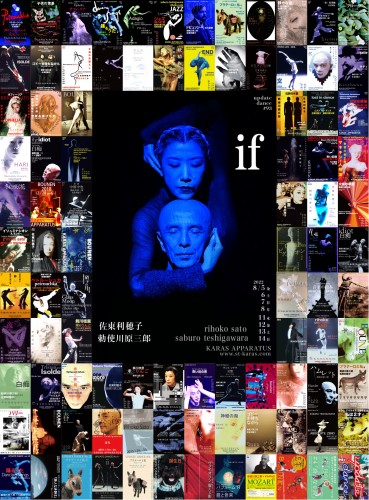

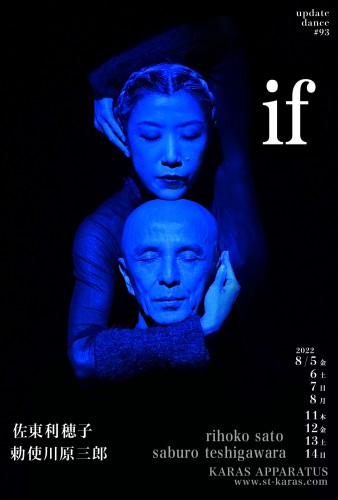

「もしも」

誰でもそんなふうに思うことがあるはず 若い頃に限らず

私はほとんど毎日「もしも」とともに生きていた

いや「もしも」生きていたらと思いながら

現実と空想の違いの定かでは無い「時」を「身体」を「思い」を生きていて

現実だけの中ではどう生きればよいのかわからなかった

十代の頃の私は すこし悲しい 愁いの坂道をゆるやかに下るか静かに上る

薄い気持ちに揺れていた 激しい気持ちに揺さぶられる一時期があっても

輪郭のはっきりしない自分と不可解な現実の混ざり合わない違和感に息を潜めていた

その息を潜めているように歌っているブレッドの数曲 自分の気持ちと身体に重なった

馴染みのない名前の少女のこと

好きな子の日記を拾って知ったこと

絵や言葉に描けないこと

二箇所に同時居れること

地球が止まりそうになり 星が次々と消えていく時

もしそうなったら ぼくたちは空に飛び去って消えていくこと

そんな弱々しい歌が歌われた時代には 息をつく詩があった

歌 詩を持つ 非現実の中に微かにでも響く歌 微かな震えのような

許し許される あいだがら

人々は説明に疲れている 疑いに疲れている

「もしも」の中で遊ぶといい

時々 いや 私は毎日

許し許される

勅使川原三郎

読者の皆様へ

新国立劇場でのオペラ「オルフェオとエウリディーチェ」の初演を終えた直後に、私と佐東利穂子、そして川村美恵は、ドバイ経由でルーマニアの地方都市クライオーヴァに移動しました。シェイクスピア・フェスティバルに参加し、「オフィーリア」を上演しました。荻窪のアパラタスで初演した作品がヨーロッパに旅立ち、素晴らしい成果を挙げました。満員の観客全員総立ちのスタンディングオベーションになり、最高の盛り上がりのなか幕を閉じました。公演には植田浩在ルーマニア日本大使が首都ブカレストから5時間をかけてわざわざお越しくださいました。食事にも招いていただき楽しくも深いお話の交換をさせていただきました。清々しい夜でありました。

公演後すぐに、次の「トリスタンとイゾルデ」上演の為、ロンドンに飛びました。初めて公演をしたのが1980年代終わりの頃で、「BONES IN PAGES」の公演中に東ドイツのホーネッカー議長が失脚したというニュースが流れ、公演取材にくる日本人記者さんが急遽、政治問題の方へ向かうという知らせを受けたのをよく覚えています。その直後にベルリンの東西を分ける壁が崩れ世界情勢は大きく転換しました。

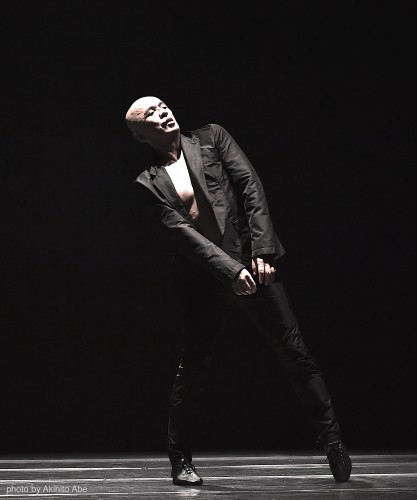

余談でしたが、ロンドンにはその後に何度も公演し多くの作品を上演してきました。3年前にもハイドパークの近くのノッティングヒルにあるコロネット劇場で「白痴」の長期公演をしましたが、コロナ問題による閉ざされた3年を経て、今回は「トリスタンとイゾルデ」を上演しています。今日が計8回公演の6日目です。初日から素晴らしい公演がつづいています。我ながらそう表現してしまうのを許してください。

本当にダンスとして自覚するのは、音楽とダンスの深く力強いつながりです。特に佐東利穂子のダンスの成長はきめ細かく身体を駆使しながらも内面から現れ出る感情が、表現主義的ではないダンスの本質そのものと言えるレベルにまで達していると感じさせます。舞台上で照明と装置との絡みによる視覚の展開を超える音楽と我々のダンスする身体とが作るものは、やはり我々独自のものだと改めて自覚するのです。今まさに生まれるダンス、そしてその生命の誕生のようなダンスが成長しつづけることを観客と共有できる体験は、喜び以外のものではありません。日々そのように細かくも広がりつづけるダンスの波を連動させながら徐々に大きなうねりになる作品を踊れることを、ありがたいと感じています。

今は昼過ぎですが、今夜の公演を含めてあと3回の公演を大事に思い切り踊ります。また近々書きます。

皆様におきましては、どうぞお体に気をつけて健やかにお過ごしください。

ではまた、ロンドンより。

勅使川原三郎

2022年6月8日

写真 ロンドンのコロネット劇場外観と劇場内の通路

(三年前の「白痴」上演時に撮影)

撮影 勅使川原三郎

人間の中に隠されている悲劇を呼び込む力あるいは、

地球という自然が、人工的に作られた世界に変貌しつづけながら、

人間を受けいれてきました。

そこには無数の生と死による調べがありました。

人形という仮の生、いや仮の死を生き生きと人間に与えた喜劇は、

時として限界を超えた悲劇を楽しませもしてきました。

20世紀初頭に作られたバレエ『ペトルーシュカ』が、私なりの解釈と想像で、

普遍的悲劇と現在という普遍性から最も切り離されたかに映る像は、再演するに値すると私は考えます。

今、現在を生きる者として公演します。

多くの悲劇が生み出される、この人工世界へ哀悼を込めて、

いや、見知らぬ来るべき時間の住人(生命)への小さな戯れとして。

勅使川原三郎

「ペトルーシュカ」について

「ペトルーシュカ」について

生命を持たない存在、人格の無い存在、

人形の形式をとってはいるが、それは生命の反転にすぎないと私は考えます。

楽しませてくれる道化人形は、同時に人格否定が根底にある。

その恐怖は、見えない世界や人形の戯れではなく、現実そのものでもある。

人形ペトルーシュカは死ぬ。人形が死ぬとはどういうことか。

愛を受け入れてもらえず、愛に敗れたペトルーシュカの死。

裏返せば死んだ人形は、人間として生まれ変わるのかもしれない。

不可能な愛こそ、真実の愛により近いのではないか。

絶望感こそが、打ちひしがれた者に力を与えるのではないか。

愛は終わらない。

音楽は決して終わらない。

終わってはならない。

勅使川原三郎

シューマン作曲「子供の情景」は、13の小曲によって構成された、全体が約18分ほどの曲です。

それぞれにタイトルが付いていて、音楽から内容が想像しやすい魅力的な組曲です。

ひとり孤独な雰囲気から快活に遊びまわる子供たちを思い浮かべます。どれも生き生きとした目つきや身体の動きを感じます。

子供の姿が見えるようですが、まるで大人が子供に戻ることもできます。

しかし私のダンス『子供の情景』は、思い出に浸るのではなく、今の「大人の情景」を問いかけます。

ノスタルジー(郷愁)ではない、生き生きしたダンスを作ります。

子供を表す時、背伸びする姿を想像します。大人も背伸びするだろうし、ぐったりとしゃがみこむ時もあるでしょう。

子供の心をもつ?

いや、大人も常に子供の心、純心な感覚で生きているはず。

しかし、いつもきれいでおだやか心の訳がない。激しい感情のぶつかり合いもあるし、自虐的にもなるだろう。

そういう葛藤を含めた「大人の情景」であり、それがダンス『子供の情景』なのです。

音楽は、原曲のピアノ演奏を基調に、他のシューマンの曲を少しとノイズ音楽を挿入して再構成します。

勅使川原三郎

「ハムレット」について

物語を演劇にする事は、まるで身体内の老廃物を排泄する行為のようだと思えることがある。

ハムレットはいかにも退屈で、語り手は死体嗜好翔症かのように死を多産する。死は日常茶飯事で、また、死がなければ話が終わらない。逆説のようだが、死体嗜好症の作家が扮する男の名をハムレットという、読まれなくては存在しない人間が、読まれる瞬間からおしゃべりする顔に焦点が合わない目つきは暗い宙空に漂う。

あなたが読む速度が地球の回転を速めたり遅くしたり。架空の死を多産する演劇、私にとってダンスは死から生へ向かう態度と言ってもいいのですが、つまり誕生という死の始まりからの夢を形にし瞬時に消し去りたいのです。はたしてハムレットという物、ハムレットという装置は、その反対いかに生を殺し、死を形作るかを企むのでしょうか?

私は率直に思考する。死を殺しつづける装置を作りたいと考えている。それは美しいと思えるのです。空想や夢ではない物として。

勅使川原三郎

屈折したハムレットという人物と物語が根底にあることは否定はしないが、オフィーリアを「ハムレット」という物語の引力から切り離して独立した孤独な一人の宇宙を表出させることを目指した。

死から生を見る目こそ、この作品が持つ特徴である。オフィーリア無しのハムレットは存在しないだろう。愛と死という古典的テーマを身が沈みゆく川水の中から、水面を通して仰ぎ見る空の彼方に届かぬ手先が、触れるハムレットの体温はすでに死体のものであるのか。

オフィーリアは色とりどりの色彩に包まれながら、死と生の間に全身を延ばされる。オフィーリア、無時間の死が踊る生。

勅使川原三郎